トレーニー諸氏におかれては,自炊による鶏胸肉がランチの定番になっていることと思う.かく言う俺もその仲間入りを果たした.今回は鶏胸肉の調理法にまつわる話である.

鶏胸肉の調理は難しい

鶏胸肉を加熱調理するとまずぶち当たる壁がこれである.たいてい,加熱しすぎて固くなる.かと言って,生ではサルモネラ食中毒も怖い.火を通した上でいかにふんわりジューシーに仕上げるか.これが鶏胸肉の調理の難しいところである.

中心温度計を活用する

オーブンやフライパンで焼くにせよ,鍋で水煮するにせよ,中まで火が通ったかどうかを確認するにはこれが便利である.加熱を止めて包丁で切っても良いが,効率が悪い.

75°C 1 分以上,というのが食中毒予防の原則だが,実際にこれをやると大抵加熱しすぎて固くなってしまう.

俺の場合,あくまで自宅で調理して自分で食べるという制限付きで,中心温度を 65°C に緩めている.これ人に食べさせて食中毒になったらアウトだから,あくまでも自己責任で.

この中心温度計,業務用でも使われてるやつで,計測が速くて超便利.おすすめ.

市販のサラダチキンって,塩辛くない?

成分表を読んでみると,1 パックあたり食塩相当量が 1.7 g ある.これ,結構しょっぱい.実際,2 パックも食べるとその後 3 時間くらい,のどが渇くため大量に水を飲むことになる.俺は幸い正常だけど,血圧が高くて降圧剤飲んでる人なんかはまじでやばい.

日本人の食塩摂取量ってたしか 10-12 g くらいだったと記憶してる.厚生労働省は 6 g に減らしましょうと言ってるけど,こんなもん食ってたら絶対無理.

サラダチキンは自作しよう

結局自炊するしかなくなる.スーパーの特売日に鶏胸肉を買い込んできて,その日のうちに調理してしまう.コストコにも 2.4 kg のパックが売ってるけど,買うなら「皮付き」の方だ.「皮なし」だとたんぱく質あたりの値段が高くなる.皮を削ぐ手間の分だけコストが上乗せされてるんだと思う.どうせ自炊するんだから,皮を削ぐ手間も切り開く手間も変わりないだろ?

調理前の準備

- 鶏胸肉の皮を削ぐ

- 2 枚に下ろす

- 粉をまぶす

- 塩コショウを振り,好みでバジルなどスパイスを振る

- ジップロックに詰め空気を抜く

加熱方法

オーブンやフライパンで焼く,鍋で水煮する,など色々あるけど,俺の場合は衛生面を考慮してジップロックに詰めた上で茹でる,という方法を取った.味付けはお好みで.俺は塩コショウとバジルが好みだ.肉を扱うので,手袋を忘れずに.

- 沸騰したお湯につける

- 再沸騰したら 10 分間中火で加熱を続ける

- 10 分経過したら引き上げて冷水にさらす

- 粗熱を取ったらそのまま冷凍室へ

- ジップロックは食べる直前まで開封しない

- 食べる直前にレンジで加熱する

妻が最初に何個か作り,後日俺が何個か作って食べ比べる.違いはコーティングの有無.コーティングの材料は片栗粉と米粉.俺はコーティングなし,妻はあり.

結論から言うと,違いは確かに出た.

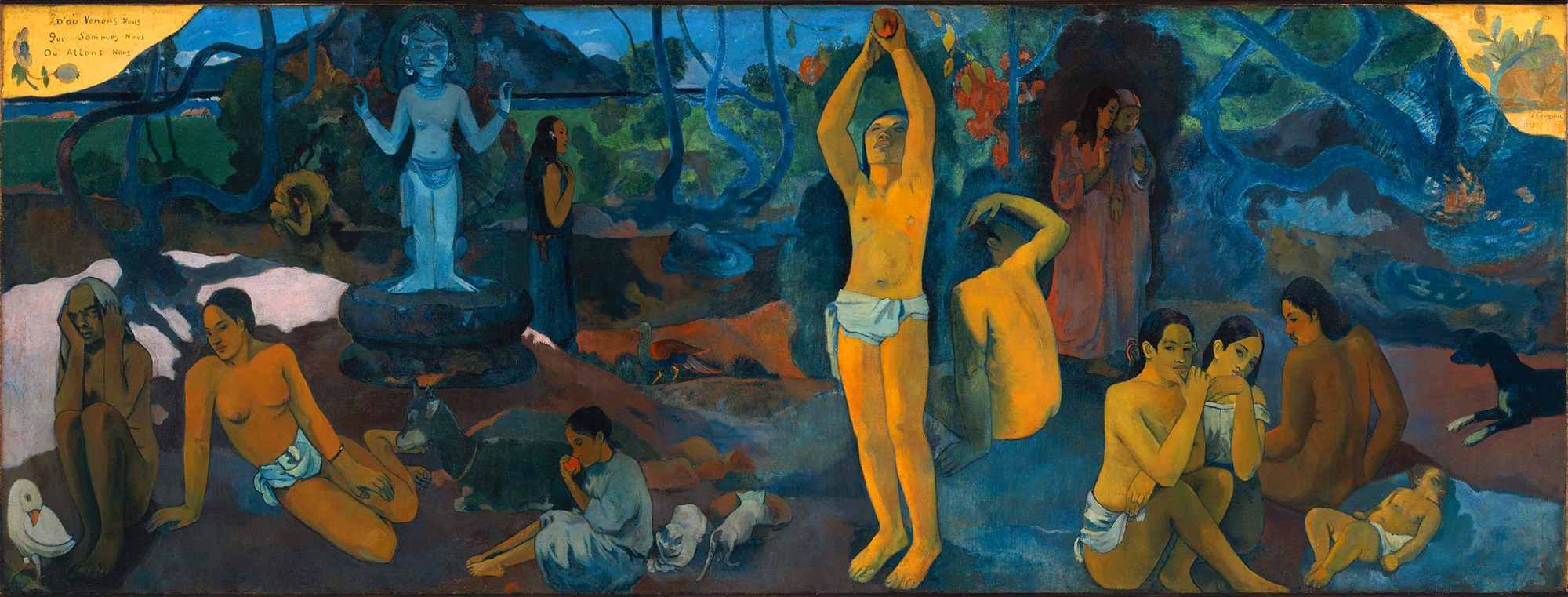

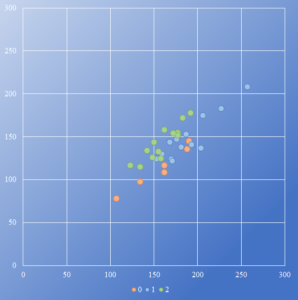

コーティングの有無と重量変化率の違い

言葉の定義をしよう.重量変化率とは,調理後の重量を調理前の重量で除した値のこととする.

コーティングありだと重量変化率は概ね 80 % 前後になる.なしだと 70 % 前後に落ちる.たった 10 % の違いだが,食感におよぼす影響は全く違う.線維をザクッと噛み切る歯ごたえ,柔らかさ,噛んだ時に出る肉汁の量.同じ肉なのにこれほど違うものかと感心した.

この原稿を書いているうちに,妻がさらにサラダチキンを進化させた.鶏胸肉を 2 枚に下ろすものである.この処置により重量変化率がさらに改善し 90 % を超えた.ここまで来るともはや別の食べ物である.

そこで,コーティングなしから順にバージョン番号を振ることにした.なしが 0, ありが 1, さらに肉を下ろすのが 2 という具合である.

別に統計学的検定をした訳じゃないけど,有意差は出てると思う.

| バージョン | 調理後 (g) | 調理前 (g) | 重量変化率 (%) |

|---|---|---|---|

| 0 | 109 | 162 | 67.3 |

| 0 | 98 | 134 | 73.1 |

| 0 | 136 | 188 | 72.3 |

| 0 | 78 | 107 | 72.9 |

| 0 | 117 | 162 | 72.2 |

| 0 | 145 | 190 | 76.3 |

| 1 | 147 | 176 | 83.5 |

| 1 | 124 | 153 | 81.0 |

| 1 | 130 | 159 | 81.8 |

| 1 | 183 | 227 | 80.6 |

| 1 | 124 | 170 | 72.9 |

| 1 | 144 | 168 | 85.7 |

| 1 | 175 | 206 | 85.0 |

| 1 | 137 | 204 | 67.2 |

| 1 | 141 | 193 | 73.1 |

| 1 | 208 | 257 | 80.9 |

| 1 | 122 | 171 | 71.3 |

| 1 | 138 | 181 | 76.2 |

| 1 | 153 | 187 | 81.8 |

| 2 | 134 | 142 | 94.4 |

| 2 | 178 | 192 | 92.7 |

| 2 | 172 | 183 | 94.0 |

| 2 | 158 | 162 | 97.5 |

| 2 | 144 | 150 | 96.0 |

| 2 | 117 | 123 | 95.1 |

| 2 | 155 | 177 | 87.6 |

| 2 | 133 | 155 | 85.8 |

| 2 | 152 | 177 | 85.9 |

| 2 | 115 | 134 | 85.8 |

| 2 | 126 | 148 | 85.1 |

| 2 | 154 | 172 | 89.5 |

| 2 | 125 | 158 | 79.1 |

デンプンの糊化による保水能力

興味が出たのでついでに調べてみた.小麦粉にせよ片栗粉にせよ米粉にせよ,胚乳部分はデンプンが主成分である.ブドウ糖の長鎖の構造により違いはあるが,保水能力がある.デンプンは水分を加えて加熱することで糊化し,粘りが出る.この粘りが鶏胸肉から水分が流出するのを防ぎ,ひいてはジューシーな食感につながる.

上記アフィリエイトリンクは実際に使った製品である.片栗粉と米粉の配合割合は不明.

片栗粉は本来カタクリから取ったものだが,最近はほとんどジャガイモから取られている.竜田揚げに使われ,パリッとした仕上がりになる.

小麦粉は粉っぽい仕上がりになる.

上記の知見は妻がこれまで「揚げない唐揚げ」を作った経験から得られたものである.片栗粉と小麦粉をミックスするとちょうど良い食感になったため,今回の件に応用したものである.

米粉だけでコーティングしたことはないが,恐らく粘りのある表面になると予想される.片栗粉と米粉の配合割合を変えて食感がどう変わるか,試してみたいところである.

追伸

同じ調理法でも、重量変化率がかなりバラつくのは、不思議ですね。

私の場合、栄養を逃がさず焦げ目を着けずに均等簡便に火を通すために、焼いたり煮ずに蒸していますが、コーティングした事は有りません。1度に蒸す量と時間がまちまちで、長く蒸すほど水分が抜けて軽くなると考てます。

蒸した後、流水で冷ましてアクも取りますが、前回は63.5%になり、蒸し過ぎたかな、と思っています。また、蒸すより煮る方が軽くなるかと思った事も有りますが、変わらない様です。

丁度、火が通った時点でピタリ加熱を止めるのは難しいです。

「皮なし」だとたんぱく質あたりの値段が高くなる;皮無しの方が正味肉部分を割高で売っているのでしょうか?皮が10%として、例えば皮付き1000g600円、皮無し900gだと650円とか?

私の知るお肉屋さんだと、皮付きで重さを量り値が決まり、皮いらないと言うと取ってくれるが、値は変わらないので、タンパク質当たりの値段は変わりません。

コメントありがとうございます.

まとめて失礼いたします.

ジップに入れたまま煮てそのまま冷凍すると,流出した水分は肉の周囲で凍ります.本文にジップは食べる直前まで開けないと書いてありますので,解凍後に開封して重量を測定しています.記憶が定かでないのですが,食べるときにスケーラーを持ち込んで測っていた記憶があります.溶けた周囲の水分も食しております.

肉を扱うときはなるべく素手で触りたくありません.加熱前の手袋は我が家では常識だと思っておりました.最近では調理法が変わり,加熱後にトングでジップロックに詰める方式に変更しておりますが,素手で扱わないことに変わりはありません.ブドウ球菌による食中毒を防ぐためです.

衛生上ラップが良いのかジップが良いのかは私にはわかりませんが,私は冷凍したままジップごと持っていき,食べる直前にレンジで解凍しています.

体積あたりの表面積で考えると,なるべく切り分けないほうが保水という点では有利そうなのに,2枚におろしたほうが(表面積を増やしたほうが)保水性が上がるというのは不思議ではあります.同じ調理法でも重量変化率にばらつきが出るのは個体差かなと考えています.鍋の中での位置,肉自身の厚み,形状,他の肉との重なりなど,肉の表面から熱が浸透していく時間に個体差が出てきても不思議ではないかなと.

コストコさくら胸肉が他と比べてどうかは私にはわかりません.脂質や水分の含有量を検査するとなると,専門の研究機関に依頼する他ないでしょうが,私にはそんな資金はありません.すでにご存知だとは思いますが,文部科学省が日本標準食品成分表として2000件近い食品の詳細な成分を公開しています.

今後とも弊ブログをよろしくお願いいたします.

初めまして。

鶏胸を加熱調理すると、水分が抜けて軽くなりますが、

ジップに入れたまま煮て、冷まして冷凍すると、流れ出た水分は、袋の中、肉の周囲で凍らせるのでしょうか?

そうなら、食べる前にチンして袋から出した後、重量変化率を測られたのでしょうか?

また、アクはどうされますか?

それとも加熱調理後、一旦、袋から出して、重量変化率を測られたのでしょうか?

肉を扱うので,手袋を忘れずに;袋詰めを素手ですると、その後、加熱調理しても、衛生面で劣後すると言う事ですか?

衛生面を考慮してジップロックに詰めた上で茹でる;調理後に袋詰め→冷凍だと、衛生面で劣後すると言う事ですか?

2枚に下ろすと、コーティング面積が増えるからですかね?

私はサイコロ状に切り、蒸して、冷ましてラップして冷凍し、保冷剤入りのミニクーラーバッグで他の食材と共に昼用弁当に持って行きますが、ジップの方が溶けかかった時に衛生的でしょうか?ラップより簡便かもしれませんね。使い回しも効く。

仮に肉が10×10×2cmの直方体なら、1枚で表面積280cm2、2枚下ろし480、1cm角サイコロなら1000?